[S /004]

1. Definition des Begriffes Sozialenergie

Die Begriffe Gruppe, Sozialenergie, Unbewußtes, Ich-Struktur und Identität sind Kategorien, die in der Berliner Schule der Dynamischen Psychiatrie eng zusammengehören und als sich gegenseitig bedingend betrachtet werden.

Ich möchte hier vorab definieren, was ich unter Sozialenergie verstehe. Sozialenergie als psychische Energie sehe ich immer in Abhängigkeit von zwischenmenschlichen und gruppendynamischen Bezügen, von der Umwelt des Menschen, gesellschaftlichen Faktoren und seinem Sein in dieser Gesellschaft, was auch die Arbeit des Menschen und seine Erotik einbezieht. Durch Sozialenergie entwickelt sich ein Mensch, kann er wachsen und sich verändern, seine Identität ausbilden wie auch die Ich-Struktur als Ganze.

Sozialenergie ist notwendig zur Erhaltung des Lebens. So ist es meines Erachtens auch kein gegen das eigene Leben gerichteter Trieb, der hospitalisierte Säuglinge zum Sterben verurteilt, wie Rene Spitz (1946) es beschreibt, sondern der Mangel an Zuwendung, Wärme, Ernsthaftigkeit, Geborgenheit, Liebe und Fürsorge, der zum Tod dieser verlassenen Kinder führt.

Aufgrund unserer Beobachtungen in der klinischen Arbeit ist immer deutlicher geworden, daß diese psychische Energie, die den Ich-Struktur-Aufbau ausmacht und damit das Persönlichkeitswachstum bestimmt,

- keine biologisch-physikalische Größe mit entsprechender Gesetzmäßigkeit sein kann und

- immer gruppen- bzw. personenabhängig ist.

“Indem der orthodoxe Freudianismus den Begriff der psychischen Energie als Energie der Triebe ableitete”, so Filip V. Bassin (1981), “so ist es auch nicht ‘die Biologisierung’, sondern eine Physikalisierung der Psychologie (die Einführung dieser Modelle haben in der Lehre der anorganischen Natur und in der Technik ihre Berechtigung, werden aber zu einem primitiven Reduktionismus, wenn die Rede vom menschlichen Seelenleben ist)”.

Sozialenergie geben heißt nichts anderes als Verständnis zu entwickeln, Interesse zu haben am Anderen und der Gruppe, sich mit einem Anderen einzulassen, auseinanderzusetzen und den anderen Menschen ernstzunehmen mit seinen Freuden, Leistungen, Interessen, aber auch mit seinen Sorgen und Schwierigkeiten.

Sozialenergie entsteht durch Kontakt und Auseinandersetzung, durch Forderungen an die Identität, durch Forderungen und Aufforderungen zum Tun, zur

[S. 004/005]

Tätigkeit und zur Aufgabe. Menschen, die nicht oder zu wenig gefordert werden, sind verlassene Menschen mit Sozialenergie-Defiziten. Sozialenergie dient unerläßlich dem Ich-Struktur-Aufbau und der Entwicklung der einzelnen Ich-Funktionen. Die Ich-Struktur kann sozusagen als manifestierte Sozialenergie betrachtet werden und unterliegt lebenslang sozialenergetischen Einflüssen.

2. Qualitäten der Sozialenergie

Sozialenergie kann entsprechend der Gestaltung der gruppendynamischen Konstellation, in der die zwischenmenschliche Auseinandersetzung stattfindet, konstruktiv, destruktiv oder defizitär sein.

Während ich anfangs (vgl. Ammon 1979) vom narzißtisch-energetischen Prinzip der Sozialenergie gesprochen habe und Sozialenergie als Funktion früher narzißtischer Zuwendung durch die Primärgruppe sowie späteren aktuellen Gruppenzusammenhängen und realitätsbezogenen narzißtischen Gratifikationen verstand, stellte ich später (vgl. Ammon 1981, Ammon et al. 1981) narzißtische Zufuhr einer sozialenergetischen Auseinandersetzung gegenüber. Während ich hier Sozialenergie immer verbunden mit einem Infragestellen betrachtete, sah ich in narzißtischer Zufuhr eine Bestätigung einer Person in ihrem Sein. Als strukturbildend verstand ich eine ausgependelte Regulation von sozialenergetischer Auseinandersetzung und narzißtischer Zufuhr.

Aufgrund der Tatsache, daß ja auch destruktive und defizitäre ich-strukturelle Entwicklungen durch eine psychische Energie zustande kommen und manifestiert vorzustellen sind, sah ich mich veranlaßt, den Begriff der Sozialenergie noch weitergehender zu differenzieren und entsprechend der ich-strukturellen Konsequenzen in konstruktiv, destruktiv und defizitär aufzugliedern. Bestimmend für die Form der Ausprägung sehe ich die gruppendynamischen Bezüge,in denen Auseinandersetzung und Bestätigung stattfindet - ich spreche auch vom sozialenergetischen Feld, um diesen gruppendynamischen Raum zu beschreiben.

Ein sozialenergetisches Feld ist der Lebensraum jedes Menschen, bezeichnet das gruppendynamische Geflecht, in dem er lebt, arbeitet und im Kontakt mit anderen Menschen ist.

2.1. Konstruktive Sozialenergie

Das sozialenergetische Feld kann nun durch konstruktive, destruktive oder defizitäre Dynamik bestimmt sein. Der Leser wird selbst erfahren haben, wie die Begegnung mit Menschen ein tiefes und gutes Gefühl hinterlassen kann, wie erfrischend eine solche Begegnung ist, ihn in gute Gestimmtheit bringt, sein Denken und Fühlen anregt. Ebenso kann man nach einem abendlichen bedeutsamen Gespräch mit einem interessanten Menschen am nächsten Morgen erfrischt und mit allgemein freundlichen Gefühlen aufwachen.

Wir können aus dem Blickwinkel unserer Wissenschaft sagen, daß es sich in solchem Geschehen um einen konstruktiven sozialenergetischen Austausch gehandelt hat, der das Selbstwertgefühl stärkte, den Menschen in seiner geistig-menschlichen Existenz annahm und auch auf einer teils unbewußten Kommunikationsebene die Identität annahm. Der Mensch findet sich im anderen wieder,

[S. 005/006]

erlebt sich in der Fremdwahrnehmung durch die Augen des anderen wieder und erfährt ein Gefühl, ernst genommen zu werden und sinnvoll zu sein. In diesem Zusammenhang möchte ich auch von einem Spektrum sozialenergetisch bedeutsamer Begegnungen sprechen. Das Gefühl, erkannt und verstanden zu werden, kann durchaus auch verbunden sein mit einem Disput, einer kritisch-dialektischen Auseinandersetzung. So erinnere ich eine Begegnung im Rahmen einer Gesellschaft: Ein betagter Schriftsteller strich einem jüngeren, sehr beleibten Maler über den großen Bauch mit den Worten: “Wie kann ein so kreativer Mensch wie Sie so grausam mit seinem Körper umgehen”. Eine derart empathische Umgangsart, von Kontakt und Zuneigung getragen, zeigt konstruktiv ausstrahlende Sozialenergie.

Konstruktive Sozialenergie zeigt sich in bedeutsam empfundenen Begegnungen, die von früher Kindheit an Einfluß auf die Entwicklung der Persönlichkeit nehmen. Eine solche strukturgebende Begegnung kann z. B. der Umgang der Kinder in einer kleinbürgerlichen Familie mit der Reinemachefrau sein, die bei Abwesenheit der Eltern die Kinder betreut und sie dabei in ihre politische Welt einführt. Begegnungen mit Lehrern gehören dazu, aber auch Begegnungen in Kindergruppen, in der Nachbarschaft oder Schulklasse. Sozialenergie spielt auch eine Rolle bei bedeutsamen religiösen, kulturellen, geistigen und politischen Bewegungen. Den Grad der Sozialenergie kann man daran erfassen, in welcher Intensität sie dem Menschen durch ihre Zielsetzungen, ethische und moralische Ideen und Gedanken etwas geben. Kommt der sozialenergetische Strom einer Bewegung zum Versiegen, wird diese Bewegung zugrunde gehen, nicht aber der Mensch, der dann nach neuen Zielen und Gruppen suchen wird.

In einem Gespräch mit einem alten Ordensbruder und Psychologieprofessor über die Frage, wie Menschen körperlich, psychisch und geistig überleben konnten, wenn sie jahrelang in völliger Isolation in höhlenartigen Kerkern angekettet waren, sagte er mir, daß er dies für möglich halte aufgrund der inneren religiösen Verbundenheit dieser Gefangenen zu Gott, Christus, Maria und der großen Schar der Heiligen, mit denen sie durch das Gebet in ständigem Gespräch und Kontakt waren. Ich möchte meinen, daß geistige, politische und religiöse Überzeugungen selbst in extremen Situationen Sozialenergie vermitteln können, ebenso wie die Liebe zur Natur, zu Kunst und auch das Lesen bedeutsamer Bücher für den Menschen zur Quelle konstruktiver sozialenergetischer Kraft werden kann. Es versteht sich allerdings, daß das Interesse und die Verbundenheit mit derartigen Inhalten zunächst dem einzelnen durch bedeutsame Menschen und Gruppen nahegebracht wurden in einem sozialenergetischen Feld, das der einzelne durch die Beschäftigung mit den entsprechenden Inhalten wieder aktiviert.

Konstruktive Sozialenergie ist u. a. daran zuerkennen, daß die Beziehungen in der Gruppe auch belastbar sind, daß auch Gefühle wie Angst und Aggression ausgehalten und in die Auseinandersetzung einbezogen werden.

2.2. Destruktive und defizitäre Sozialenergie

Sozialenergie verstehe ich als die treibende und tragende Kraft jeglicher Form von human-struktureller Entwicklung und Veränderung des Menschen im konstruktiven, destruktiven und defizitären Sinne.

[S. 006/007]

Defizitäre Sozialenergie ist verweigerte Sozialenergie, das Ignorieren von Menschen. Eine der größten Strafen, die Eltern Kindern antun können, ist der sogenannte Liebesentzug. Mangel an Sozialenergie entsteht, wenn alle Zuwendung, alles Interesse, alles Bedeutsame an Kontakten verweigert wird. Auch der Körperkontakt ist außerordentlich wichtig für die Sozialenergie. Menschen, die nie gestreichelt worden sind und nie Körperkontakte erlebt haben, haben auf einem großen und tief in ihre Persönlichkeit eingreifenden Gebiet keine Sozialenergie bekommen und defizitäre Strukturen entwickelt.

Die defizitäre Dynamik von Sozialenergie drückt sich in fehlendem Interesse und fehlender Zuwendung bei formaler Betreuung aus. Es fehlt ein Verständnis für den Menschen, seine Eigenarten und eine Auseinandersetzung mit ihm.

Diese Dynamik ist typisch für tote Beziehungen, die oft durch symbiotische Selbstaufgabe gekennzeichnet sind. Defizitäre Sozialenergie findet oft auch ihren Ausdruck in Verwöhnungs- bzw. Versagungsbeziehungen.

Destruktive Sozialenergie ist demgegenüber gekennzeichnet durch offene Destruktion unter Menschen, durch Verbote, Lebenseinengungen, Bestrafungen, Beschimpfungen und Zwänge aller Art. Extreme Bespiele für destruktive Sozialenergie sind die Kindesmißhandlung wie auch eine destruktive Zerstörung der Identität, wie Carl Zuckmayer es in seinem Theaterstück “Des Teufels General” darstellte.

Konstruktive, destruktive und defizitäre Sozialenergie sind auf einem gleitenden Spektrum zu sehen. In jeder Auseinandersetzung, auch der konstruktiven, ist ein Anteil destruktiver Sozialenergie vorhanden, und es kann auch defizitäre Sozialenergie vorkommen. Als Beispiel dafür möchte ich eine zusammenarbeitende Gruppe anführen. Ein Mitglied dieser Gruppe boykottiert das gemeinsame Ziel, indem es die notwendige Arbeitsleistung verweigert und auch keinen Kontakt über diese Frage in der Gruppe sucht. Es kommt zu teils destruktiven Auseinandersetzungen, wobei dieses Gruppenmitglied aus Ärger angeschrien wird, ihm aufzählend Vorwürfe wegen seiner Fehlhaltungen gemacht werden, ohne daß sich die Dynamik in der Gruppe verändern würde. Hier findet destruktive sozialenergetische Auseinandersetzung statt. Das betreffende Gruppenmitglied wird nicht geschnitten oder in seinem Verhalten ignoriert, bis es dann still und formalistisch an eine andere Arbeitsstelle versetzt wird — dies würde ich als defizitär sozialenergetisch beschreiben -, sondern ein Kontakt wird zumindest gesucht, die Qualitäten der Beziehungen in der Gruppe sind deutlich und offen ausgesprochen. Ein anderes Gruppenmitglied greift in diese destruktive Auseinandersetzung ein, erinnert an die Fähigkeiten und Bemühungen des gerade noch vorwurfsvoll behandelten Gruppenmitglieds und spricht dessen momentanen traurigen und ängstlichen Gesichtsausdruck an. Über diese Bemerkung entsteht ein Kontakt in der Gruppe und es kann über die Arbeitsverweigerung gesprochen werden. In diesem Moment ist eine konstruktive sozialenergetische Gruppendynamik entstanden, die eine Veränderung der Situation einleiten kann. Doch auch defizitär sozialenergetische Momente sind in diesem Beispiel vorhanden, nämlich auf der Seite des sich verweigernden Gruppenmitgliedes, das Auseinandersetzungen aus dem Wege ging, bis es von der Gruppe praktisch dazu gezwungen wurde. Obgleich zunächst dies eine Gruppenmitglied wütend war, ließ es die anderen Mitglieder auflaufen, so daß die ganze Gruppe wütend wurde. Um diese Dynamik

[S.007/008]

zu bezeichnen, spreche ich allgemein von einer Delegation von Gefühlen in einer Gruppe. In diesem Beispiel ist es das sich verweigernde Gruppenmitglied, das seine Aggression an die anderen delegiert und damit eine zunächst destruktiv sozialenergetische Auseinandersetzung in Gang setzt. Dieses Moment wird aber von der Gruppe überwunden; eine konstruktive sozialenergetische Dynamik entsteht.

Zusammenfassend für die Dynamik in diesem Beispiel möchte ich von einem sozialenergetisch konstruktiv-destruktiv-defizitären Kräftefeld reagieren in der Gruppe sprechen. ”

3. Menschliche Entwicklung und Sozialenergie

Im Zusammenhang mit meiner Konzeption der Energie als Sozialenergie ergibt sich eine in der Psychologie meines Wissens neue Konzeption von Entwicklung. Entwicklung ist an interpersonelle, kreative und sozialenergetische Austauschprozesse in Gruppen gebunden. Sie ist kein teleologischer oder epigenetisch vorgezeichneter Prozeß.

In unserem Denken heißt Entwicklung wachsende Erweiterung der Ich-Struktur, d. h. sowohl der bewußten wie unbewußten als auch der neurophysiologischen Anteile der Ich-Funktionen. Besonders bedeutsam sind in diesem Geschehen, das insgesamt ein lebenslanger Prozeß ist, die Zeit der kindlichen Entwicklung, das sozialenergetische Feld, die entsprechende sozialenergetische Atmosphäre und die Beziehungen emotionaler Art in der Familiendynamik. Diese gesamte Gestimmtheit der umgebenden Gruppen ist spiegelbildlich wiederzufinden im Ich-Struktur-Niederschlag, d. h. in der Ich-Struktur des Kindes. Die gesamte Gruppendynamik spielt im ich-strukturellen Aufbau eine Rolle, fördernd, störend oder auch hemmend, und sie ist verantwortlich für eine konstruktive Entwicklung, aber auch für Defizite in den verschiedenen Ich-Strukturen und der Identität.

3.1. Beziehung von Mutter und Kind in der Gruppe

Zunächst erhält das Kind bzw. bereits das ungeborene Kind Sozialenergie durch die Mutter. Die Mutter ist Teil einer oder mehrerer Gruppen und der gesellschaftlichen Umgebung. Gruppen reagieren auf werdende Mütter und sind dadurch mitbestimmend für die Einstellung der Mutter zu ihrem ungeborenen Kind. Diese Einstellung kann entweder vor allem konstruktiv oder auch mehr destruktiv oder überwiegend defizitär sein.

Auch gesellschaftliche, politische und kulturelle Aspekte spielen hierbei eine Rolle. Die Vermittlung von Sozialenergie zwischen Mutter, Kind und Gruppe verläuft überwiegend auf der Ebene des Unbewußten, und zwar um so mehr, je kleiner das Kind ist. Die Sprechweise und die Sprache der Mutter ist von Einfluß, der Tonfall der Stimme, mit der sie sich dem Kind zuwendet und den das Kind mit eigenem Tonfall in Lauten und Schreien wie in anderen Äußerungen von Gesten und Gebärden beantwortet.

Auch die Atmosphäre der Gruppe insgesamt, ob Spannungen zwischen den einzelnen bestehen, ob dem Säugling eine freudige Einstellung entgegengebracht

[S.008/009]

oder seine Existenz unausgesprochen als Last betrachtet wird, sind ein Faktor im sozialenergetischen Feld.

Diese Formen können wir als die Äußerungen des Unbewußten beschreiben, als eine Kommunikation von Gruppe, Mutter und Kind in einem sozialenergetischen Austausch. Im Idealfall geht dieser Austausch einher mit Gefühlen von Getragenheit, Sicherheit und Wohlbefinden sowie gegenseitiger Anerkennung der Persönlichkeit in Verbindung mit dem, was wir Empathie und Verstehen und auch einfühlendes Verständnis in die innere Wahrnehmung des anderen nennen. In diesem Prozeß kann dann ein Einklang der eigenen Wahrnehmung mit den Wahrnehmungen des anderen hergestellt werden. Es handelt sich auch um Wahrnehmungen von Abgrenzungsbedürfnissen oder von Aggressionen, von neuen Gedanken, Gefühlen und Zärtlichkeitsbedürfnissen, die das Kind äußert und die in der Gruppe unterschiedlich beantwortet werden.

Der in der frühen Lebensgruppe erfahrene sozialenergetische Austausch ist verantwortlich für die spezifische ich-strukturelle Entwicklung des Kindes und damit für seine weitere Entwicklung, z. B. auch für seine gruppendynamische Situation in der Schule. Kindergarten, Schule und andere Gruppen erweitern die Identifikationsmöglichkeiten des Kindes. In einem vorwiegend konstruktiv sozialenergetischen Feld kann es diese annehmen und mit ihrer Hilfe seine Identität erweitern und bereichern. Bausteine in der Entwicklung des Kindes, die über sozialenergetische Prozesse bedeutsam für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes werden, sind Wertsetzungen in der Familiengruppe und in den nachfolgenden wichtigen Gruppen. Ich meine Wertsetzungen, die die verschiedenen Seinsbereiche des Menschen betreffen, wie besonders die Arbeit, das Umgehen mit der Zeit, mit Kontakten und Freunden, die Bedeutung, die der Entwicklung von Ideen und Gedanken, dem Lösen von Aufgaben sowie geistigen Interessen und einem Standpunkt in sozialen und politischen Fragen gegeben wird.

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang auch das Menschenbild, das in der Gruppe als erstrebenswert und vorbildlich gilt, und die Relation zu dem, was dann wirklich gelebt wird. Es ist von großer Bedeutung, was in den ersten Lebensgruppen als konstruktiv empfunden wird und wieviel Raum, Zeit, innere Ruhe, Güte und Gelassenheit in der Vermittlung mitwirken. Von dieser Dynamik wird es abhängen, ob einem Kind innere Stärke und Selbstwertgefühl zuteil wird, ob es die gesetzten Werte akzeptieren kann – z. B. daß ein Mensch anstreben sollte, Freund und Helfer des anderen zu werden – ob es diesen Wert in seine Identität aufnehmen und dann auch anderen Menschen gütig, helfend, verstehend gegenübertreten und somit selbst Sozialenergie weitergeben kann.

Zusammenfassend möchte ich sagen, daß die Gruppe die Matrix aller konstruktiv-kreativen wie destruktiv-pathologischen Entwicklung ist. Bereits pränatal sind es gruppendynamische Faktoren, die Einfluß nehmen auf die embryonale Entwicklung, vermittelt durch die Mutter und ihre Position im gruppendynamischen Geflecht der Gruppe. Dieses gruppendynamische Geflecht in seiner spezifischen Beschaffenheit gilt als entscheidend dafür, ob ein sozialenergetischer Austausch in der Gruppe stattfindet oder ob die Gruppe eine pathologische Homöostase aufrecht erhält um den Preis, daß das schwächste Mitglied in einer offen pathologischen Reaktion zum Träger der Krankheit der Gruppe wird.

[S. 009/010]

3.2. Identität und Abgrenzung als sozialenergetisches Geschehen

Identität ist das Bleibende in einer Persönlichkeit und sie ist gleichzeitig nichts Bleibendes. Identität ist ein Prozeß, ein fortwährendes Suchen, eine fortwährende Entwicklung, die aber jeweils Spuren hinterläßt. Geschieht dies nicht, spreche ich von einer defizitären Entwicklung. Identität wird nicht in einem bestimmten Augenblick oder in einer bestimmten Lebensphase endgültig gefunden, sondern sie muß immer wieder neu gefunden werden. So gehört zur Identität immer das Fragen, die Frage an die anderen Menschen und die Frage an sich selbst.

Identität und Gruppe sind nicht voneinander zu trennen, denn erst durch Erleben und Erfahren der eigenen Persönlichkeit im Spiegel der anderen Menschen und durch Wahrnehmung, Ernstnehmen und Erkennen der anderen in der Gruppe kann Ich- und Identitätsentwicklung stattfinden.

Identitätsentwicklung habe ich beschrieben als Geschehen an der Grenze von Individuum und Gruppe. Bedeutsam in diesem Prozeß ist die Ich-Funktion der Ich-Abgrenzung. Erst in der Gruppe wird es dem einzelnen möglich, sich zu differenzieren, sich als passager ähnlich, gleich oder anders als die anderen zu erleben, sich immer wieder neu in eigener Identität zu öffnen und abzugrenzen. Vorbildlich für dieses lebenslange Geschehen ist die Abgrenzung des Kindes aus der symbiotischen Beziehung zu seiner Mutter und den Menschen der frühesten Gruppen. Geschieht diese Abgrenzung flexibel und mit freundlicher Unterstützung der Gruppe, trägt sie zur Differenzierung jedes einzelnen und damit zur Differenzierung und Entwicklung der Gruppe als ganzer bei.

Die Ernsthaftigkeit, mit der die frühe Gruppe diese Auseinandersetzung führt, die Empfindsamkeit und Erfahrungsfähigkeit, die sie dabei sowohl den kindlichen Bedürfnissen nach Abhängigkeit wie denen nach Unabhängigkeit entgegenbringt, ist bestimmend für das sozialenergetische Feld und gibt konstruktive Sozialenergie. Bedeutsamer Schritt in dieser Abgrenzung ist das Erlebnis des heranwachsenden kleinen Menschen von sich selbst als eigenem Wesen.

Kant (1798) beschreibt es in der “Anthropologie” im ersten Buch vom Erkenntnisvermögen vom Bewußtsein seiner selbst: “Daß der Mensch in seiner Vorstellung das Ich haben kann, erhebt ihn unendlich über alle anderen auf Erden lebenden Wesen. Dadurch ist er eine Person und, vermöge der Einheit des Bewußtseins, bei allen Veränderungen, die ihm zustoßen mögen, eine und dieselbe Person, das ist ein von Sachen, dergleichen die vernunftlosen Tiere sind, mit denen man nach Belieben schalten und walten kann, durch Rang und Würde ganz unterschiedenes Wesen; selbst wenn er das Ich noch nicht sprechen kann; weil er es doch in Gedanken hat: wie es alle Sprachen, wenn sie in der ersten Person reden, doch denken müssen, ob sie zwar diese Ichheit nicht durch ein besonderes Wort ausdrücken. Denn dieses Vermögen (nämlich zu denken) ist der Verstand”.

Interessant ist meines Erachtens auch, daß Kant dieses Erleben der eigenen Identität in Beziehung setzt zum Denken. So habe ich immer wieder in der Arbeit mit psychisch kranken Menschen feststellen können, daß Identitätsdefizite mit spezifischen Formen von Denkstörungen einhergehen, die sich dann auch in der Sprache widerspiegeln. Ein Beispiel dafür ist das konkretistisch-symbolische Denken von schizophren Reagierenden, was auch ihre sprachlichen Mitteilungen widerspiegeln. Auch hier ist die flexible Ich-Abgrenzung von Bedeutung, die klares,

[S 010/011]

eindeutiges und abgegrenztes Denken und damit Sprechen ermöglicht. Von daher sind auch Kants weitere Gedanken bemerkenswert: “Es ist aber merkwürdig: daß das Kind, was schon ziemlich fertig sprechen kann, doch ziemlich spät (vielleicht wohl ein Jahr nachher) allererst anfängt durch Ich zu reden, so lange aber von sich in der dritten Person sprach (Carl will essen, gehen usw.) und daß in ihm gleichsam ein Licht aufgegangen zu sein scheint, wenn es den Anfang macht durch Ich zu sprechen; von welchem Tag an es niemals mehr in jene Sprechart zurückkehrt. – Vorher fühlte es bloß sich selbst, jetzt denkt es sich selbst”. Mit dem Ich-Sagen hängt das erste Nein des Kindes zusammen, wenn nämlich die Ich-Funktion der Ich-Abgrenzung nach außen sich entwickelt und das Kind auch schon die ersten Anzeichen einer freundlichen Lösung aus der Symbiose macht, die ein Zeichen für eine konstruktive Aggression darstellen, für eine Abgrenzung in der sozialenergetischen Auseinandersetzung mit der ersten Gruppe.

Eine Kindertherapeutin berichtete mir in der Supervision von einem 7jährigen autistischen Mädchen, das eben diesen Schritt der Abgrenzung des eigenen Ich nicht vollzogen hatte. Nachdem es der Therapeutin gelungen war, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen, begann es zu sprechen. Zunächst verwechselte es seine Person mit der der Therapeutin und konnte die eigenen Wünsche und Bedürfnisse nur über die Therapeutin ausdrücken. Hatte sie z. B. Hunger, sagte sie “B. (die Therapeutin) hat Hunger”, etc. Diese Dynamik scheint mir vergleichbar mit dem sozialenergetischen Feld, das üblicherweise .ein Säugling in Anspruch nimmt, indem er sich und die Mutter als eins erlebt. Das kranke Mädchen wurde entsprechend einer nachholenden Ich-Entwicklung mit der Therapeutin durch diese Phase ihres Lebens geführt. Das Geschehen, das darauf folgte, war, daß dieses Kind begann, von sich in der dritten Person zu sprechen, was – wie selbst von Kant so akribisch beschrieben – als weiterer Schritt hin zu eigener Abgrenzung in Identität interpretiert werden kann.

Ein anderes Beispiel für mangelnde Ich- Abgrenzung sind verwöhnte und verwahrloste Kinder, deren Entwicklung von der sozialenergetischen Feldstruktur her ähnlich verläuft. Diese Kinder erleben sich identitätslos, sie wissen nicht, was sie wollen, haben keine Abgrenzung und Leistungsanforderung erfahren und haben dadurch keine Frustrationstoleranz entwickeln können; weitere zentrale Ich-Funktionen wie die Aggression, der Narzißmus und die Identität sind schwer gestört. Ihr “Wille” ist ein zielloser, zersplitterter, ständig fordernder Wille ohne Kontinuität, der nie erfüllt oder befriedigt werden kann. Hierdurch entwickeln diese Menschen auch als Erwachsene ständig narzißtische Erwartungen und leben in dauernder Abhängigkeit von narzißtischer Bestätigung, um sich überhaupt existent fühlen und funktionieren zu können. Was diesen ehemals verwöhnten Kindern fehlt, sind Anforderungssituationen und dadurch Ich-Grenzen. Sie haben nie Forderungen erlebt, die sich an ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten orientierten und damit ich-strukturelles Wachstum und eigene Abgrenzung in Identität ermöglicht hätten.

3.3. Die Bedeutung von Anforderungen für die Identitätsentwicklung

Wachstum der Identität ist ohne Identitätsanforderung nicht möglich. Zunächst ist jede Identitätsanforderung an einen zwischenmenschlichen Prozeß gebunden. Die Aufforderung, sich zu zeigen, sich auseinanderzusetzen, aus Konformität,

[S. 011/012]

Abhängigkeit und Anpassung herauszutreten, aktiviert den Menschen. Wird Identitätswachstum in Gang gesetzt, so werden in diesem Prozeß Grenzen vermittelt, es wird um Auseinandersetzung mit konstruktiver Aggression gehen. Sicherheit und Vertrauen darauf, nicht verlassen zu werden, sind Voraussetzung für eine Auseinandersetzung, die konstruktive Sozialenergie hervorbringt und Identitätswachstum in Gang setzt. Werden Forderungen mit Interesse an den ganzen Menschen gerichtet, werden diese ihn im zentralen Ich berühren. Forderungen hingegen, bei denen es nur um ein Leistungsprodukt geht, werden mehr das Verhaltens-Ich ansprechen und kein Identitätswachstum Initiieren.

Leistungsforderungen, die mit Interesse am ganzen Menschen verbunden sind, werden sich auch an den Möglichkeiten und Fähigkeiten des Menschen, an den sie gestellt sind, orientieren. Ein Beispiel für destruktive Sozialenergie in diesem Bereich sind Eltern, die versuchen, ihre Kinder ausschließlich auf intellektueller Leistungsebene über Schularbeiten zu fordern. Weite Bereiche des zentralen Ich liegen so brach und bleiben wenig strukturiert.

Leistungsanforderungen hängen eng zusammen mit sozialenergetischer Auseinandersetzung und dem ich-strukturellen Wachstum. Dies gilt besonders auch für die kindliche Entwicklung, wo Leistungsanforderung auch immer Stimulation von Wachstum bedeutet. Jeder erfahrene äußere Anstoß kann eine spezifische Leistungsanforderung an ein kleines Kind darstellen, an der es sich entwickeln und wachsen kann.

Allgemein möchte ich sagen, daß Leistungsanforderungen zu einem erheblichen ich-strukturellen Gewinn beitragen, besondere Möglichkeiten des Unbewußten aktivieren und ganz neue bisher brachliegende Ich-Funktionskräfte hervorbringen oder auch außerordentliche und ungewöhnliche Ich-Leistungen herausfordern können. Hierzu gehören auch extreme körperliche Leistungen - auch körperliche Leistungen sind ich-strukturelle Leistungen.

3.4. Bedeutsame Begegnungen und Gruppensituationen in ihren sozialenergetischen Auswirkungen

Habe ich mich oben vorwiegend mit der Sozialenergie als Funktion des sozialenergetischen Feldes und in ihrer strukturierenden Bedeutung, wie sie Bestandteil von Entwicklung ist, befaßt, möchte ich an dieser Stelle auf einen Aspekt der Sozialenergie eingehen, der ebenfalls strukturbildend wirkt und zustande kommt durch das, was ich ein bedeutsames Ereignis nenne oder als bedeutsame Begegnung bezeichne.

Wenn ich gesagt habe, daß Entwicklung als Kette von bedeutsamen Ereignissen zu verstehen ist, so möchte ich hier ergänzen, daß im allgemeinen nicht ein einzelnes Erlebnis entscheidend ist, das in diesem Zusammenhang wirkt. Bedeutsame Ereignisse, die ich-strukturell wirksam werden, sind vielmehr geprägt durch Kontinuität und Verläßlichkeit. Andererseits können aber auch einmalige bedeutsame Ereignisse in menschlichen Grenzsituationen identitätsbestimmend sein.

So erinnere ich mich an ein Erlebnis im letzten Weltkrieg, als ich im Sanitätsdienst die Verwundeten zu versorgen hatte. Dort erschien plötzlich ein Kurier, ein 19jähriger Soldat, der an sich keinen Anlaß hatte, zu mir zu kommen. Er reichte mir die Hand, als ich im selben Augenblick eine ungeheure Detonation

[S. 012/013]

von einem Granatwerfer hörte und dieser Soldat an meinem Körper herunterglitt und sofort starb. Sein Rücken war von Granatsplittern durchbohrt. Wäre er nicht zu mir gekommen, hätte ich an der Stelle gestanden, wo er tödlich getroffen wurde, und die gesamte Granatwerferladung hätte mich in Brust und Bauch getroffen, ich wäre tot und zerfetzt gewesen. Von diesem Zeitpunkt an habe ich mir gesagt, daß ich mein weiteres Leben einsetzen wollte für Dinge, die bedeutsam sind für andere Menschen, ein Erlebnis, das bis heute mein Leben bestimmt hat.

Ich meine, wir müssen uns Grenzsituationen dieser Art als eine in extremem Maße durch Sozialenergie bestimmte Identitätsforderung vorstellen. Ich habe immer wieder Menschen erlebt, die oft unter Einsatz ihres Lebens unter äußerstem Risiko und der Gefahr des Verlustes von Anerkennung und Freundschaft sich in Grenzsituationen der Kreativität unter Gefahren und Entsagungen begeben haben. Hierzu gehören auch Menschen, die um ihrer Erkenntnis oder ihrer Überzeugung willen ihr Leben und ihre soziale Anerkennung aufs Spiel setzen.

Bedeutsame Ereignisse besitzen immer eine sozialenergetische Qualität und wirken von daher auf die ich-strukturelle Entwicklung. Bedeutsame Ereignisse sind dadurch charakterisiert, daß sie den Menschen in seiner Identität im zentralen Ich, d. h. seinem Unbewußten berühren und treffen und von daher sich eben gerade auch im Unbewußten auswirken. Sie nehmen Einfluß auf die zentrale Ich-Struktur und zeigen sich auch im sekundären Verhaltens-Ich.

3.5. Identität, Tätigsein und Alter

In jeder Tätigkeit äußert sich die Identität des einzelnen Menschen. Tätigsein und Arbeit stehen immer in Verbindung mit anderen Menschen, finden in Gruppen und für Gruppen statt. “Wenn ‘Sozialenergie’ eine Folge der Kommunikation und gegenseitiger Beeinflussung, die Individuum und Gruppe verbinden, ist, so gehen wir, die Analyse vertiefend, an Probleme der psychologischen Struktur von Kommunikation und Tätigkeit unverzüglich heran”, meint dazu Bassin (1981). Diese Gesetzmäßigkeiten bezeichnet er mit Sherozia als “eigentlich psychologische” (vgl. Bassin, Sherozia 1979).

Tätigsein im konstruktiven Sinne, und hier meine ich nicht eine passagere Anstellung zum Geldverdienen, ist eine ständige Forderung zur Erweiterung der Identität und bietet damit Sozialenergie an.

Einem Menschen die Arbeit wegzunehmen, heißt immer auch, ihm Sozialenergie zu verweigern und Identität zu zerstören. Auf dem Hintergrund der Bedeutsamkeit dieses Komplexes und der wissenschaftlichen Erforschung dieses Problems, möchte ich die Benennung dieser Fragestellung, wie Bassin und Sherozia sie vornehmen, auch als “eigentlich psychologisch” bezeichnen.

Exemplarisch können wir diesen Zusammenhang studieren an alten Menschen, die im Altersheim dahinleben, Menschen, die im Leben ihre verstehende Gruppe, ihre Tätigkeit und Arbeit verloren oder nie gehabt haben und dann im Alter als gruppenlose vereinsamte Menschen ohne Bedeutsamkeit für sich, für andere und für die Gesellschaft leben, keinen Beitrag für gesellschaftliche Weiterentwicklung mehr leisten können und wollen, was ihr Gefühl innerer Leere, Einsamkeit und Unglücklichsein ausmacht. Diese alten Menschen sind sozialenergetisch verarmt – ein Prozeß, der immer weiter fortschreitet bis hin zum Tod.

Diese Dynamik, die oft auch noch gesellschaftlich gefördert wird, stellt ein defizitäres

[S. 013/014]

sozialenergetisches Feld dar. Gerade das Alter aber stellt meines Erachtens eine Grenzsituation dar, die die Betreffenden, selbst wenn sie lebensgeschichtlich häufig in defizitärer oder auch destruktiver sozialenergetischer Dynamik gelebt haben, für sich nutzen könnten. Berthold Brecht beschreibt dies so eindrücklich in seiner Erzählung “Die unwürdige Greisin” – und die Graue Panther Bewegung um Maggie Kuhn gibt ja auch ein beredtes Zeugnis davon, daß Veränderung, Identitätsentwicklung und -erweiterung lebenslange Prozesse sind.

3.6. Kultur und Sozialenergie

Sozialenergie hat wegen ihrer Gruppenbedingtheit und ihrer für das Leben der Menschen zentralen Bedeutung immer wieder dort symbolischen Ausdruck gefunden, wo menschliche Gemeinschaften Kulturen hervorgebracht haben. Sozialenergie ist Energie, die den Menschen zum Leben erweckt. In der altägyptischen Kultur ist dies z. B. eindrucksvoll und anschaulich dargestellt im Symbol des Ank, dem ägyptischen Kreuz als Zeichen mit der Bedeutung: “Du sollst leben”, das die Götter den Menschen einhauchen und den Pharaonen zueignen. Es ist auch symbolisiert im Aton-Kult des Echnaton in den Sonnenstrahlen, die in gebenden Händen enden. Ich möchte auch meinen, daß die mittelalterlichen Heiligenscheine, die ja ursprünglich die gesamte Persönlichkeit mit einem solchen Schein umgaben, als sozialenergetisches Potential des dargestellten Menschen verstehbar sind (der kleine Heiligenschein um den Kopf ist einer Verkümmerung der ursprünglich angenommenen Aura jedes Menschen bzw. dessen, was wir als Ausstrahlung bezeichnen). Es handelt sich um Sozialenergie, wie wir sie in der Ausstrahlung von Menschen erleben, die uns interessieren und zu denen wir Kontakt haben möchten.

Wir finden in unserer Kulturgeschichte aber auch Beispiele destruktiver Sozialenergie. Neue Gedanken und revolutionäre Bewegungen sind in vielen Fällen durch Ablehnung, Haß und Verteufelung unterdrückt worden. Handgreifliche Maßnahmen wie Verfolgung, Einkerkerung und Gift wurden gegen Menschen eingesetzt, die geltende Dogmen in Frage zu stellen und zu zerstören drohten. Häufig tritt an die Stelle destruktiver Gewalt heute der soziale Mord des Totschweigens und der Verleumdung.

4. Sozialenergie und Ich-Struktur

Der Begriff psychischer Energie hat im Rahmen der Entwicklung der Theorie der Human-Strukturologie, worauf ich bereits auch schon hingewiesen habe, mehrfache Veränderung erfahren (vgl. auch Griepenstroh, v. Wallenberg Pachaly 1979). Sprach ich zunächst von einem unspezifischen Energiereservoir, aus dem das Wachstum der Ich-Funktionen entsteht, in Abgrenzung zu Freuds Begriff der Libido in biologisch-physikalischem Verständnis, wurde mir immer deutlicher, daß psychische Energie keine primär aus dem Inneren des Menschen heraus entstehende Größe ist, sondern im Zusammenhang steht mit dem sozialen Umfeld des Menschen. Das soziale Umfeld wiederum, die Kultur, die Gesellschaft besteht aus unterschiedlichsten Gruppen und deren Interdependenz. Jede Gruppe besitzt ihre eigene Dynamik, die beeinflußt wird von weiteren Gruppenbezügen, in denen

[S. 014/015]

die Gruppe bzw. einzelne Mitglieder der Gruppe stehen bis hin zur Großgruppe der Gesellschaft. Psychische Energie entstammt meines Erachtens diesem Geflecht unterschiedlicher Gruppendynamiken, was es im einzelnen näher zu untersuchen gilt. Psychische Energie ist Sozialenergie – soziale Energie unter Menschen – und gehorcht nicht mechanistischen, sondern gruppendynamischen Gesetzmäßigkeiten. Im Zuge weiterer Theoriebildung sprach ich von der Sozialenergieregulation, die ich als zentrale Ich-Funktion verstand. Den Regulationsmechanismus sah ich zwischen sozialenergetischer Auseinandersetzung und narzißtischer Bestätigung an. Sozialenergetische Auseinandersetzung meinte einen bis ins zentrale, unbewußte Ich reichenden Kontakt mit der Konsequenz ich-struktureller Veränderung, narzißtische Bestätigung demgegenüber eine freundliche Zustimmung zu Bestehendem, vorwiegend aus dem sekundären Ich ohne ich-strukturelle Konsequenzen. Im Zuge weiterer Forschungen wurde mir deutlich, daß dieses spektrale Modell von sozialenergetischer Auseinandersetzung und narzißtischer Bestätigung vorwiegend eine Zwei-Personen-Interaktionsebene beschreibt, die Ebene der Gruppendynamik als Faktor für psychische Energie zu wenig berücksichtigt.

Aus diesem Grunde spreche ich nicht mehr von der Sozialenergieregulation als Ich-Funktion, sondern von der Sozialenergie als konstruktiv, destruktiv oder defizitär wirksamer Energie, die den Ich-Struktur-Aufbau bewirkt. Die Ich-Struktur besteht aus interdependenten Ich-Funktionen, deren Ausprägung individuell unterschiedlich ist aufgrund unterschiedlicher sozialenergetischer Wirksamkeiten. Diese Wirksamkeiten werden bestimmt durch die Gruppendynamik, aus der die Sozialenergie, sei sie nun konstruktiv, destruktiv oder defizitär, hervorgeht. Mein Verständnis von Gruppendynamik schließt hier Grenzsituationen und bedeutsame Begegnungen ein, auch wenn daran nicht immer viele Menschen, d. h. eine Gruppe, beteiligt ist. Von Bedeutung ist das sozialenergetische Feld, das einerseits die Form der Wirksamkeit der Sozialenergie bestimmt und andererseits durch das gruppendynamische Geflecht bestimmt wird.

Diese Differenzierung halte ich für entscheidend, besonders auch im Hinblick auf ein human-strukturologisches Krankheitsverständnis. So meine ich, daß z. B. bei der schizophrenen Reaktion nicht die Mutter des so Erkrankten in ihrer Interaktion zu dem heranwachsenden Kind als krankheitsverursachend angesehen werden kann. Ursächlich für dieses Krankheitsbild ist eine spezifische Familiendynamik, an der mehrere Menschen beteiligt sind - neben der dominierenden, kalten Mutter z. B. ein weicherer, sich der Mutter anpassender und unterordnender Vater. Auch die Geschwister, Nachbarn und die typische Isolation und Abgeschlossenheit dieser Gruppen tragen zu der Dynamik bei, die letztendlich zum spezifischen Krankheitsbild führt.

Aufgrund der individuellen Ausprägung der Lebens- und Gruppengeschichte jedes Menschen wird auch das entwickelte ich-strukturelle Geflecht individuell unterschiedlich sein, denn die Gruppendynamik leitet die Sozialenergiezufuhr, die sich wiederum entsprechend auf die einzelnen Ich-Funktionen in ihrer Interdependenz auswirkt. Von daher ist es meines Erachtens auch falsch, eine psychiatrische Diagnostik lediglich auf Symptomen aufzubauen - obwohl ich Symptome als Hinweise für wichtig halte - und psychisch Kranke in klar voneinander abgegrenzte Diagnosegruppen zu klassifizieren. Ich spreche vom gleitenden Spektrum

[S. 015/016]

der archaischen Ich-Krankheiten und versuche so auf ich-struktureller Grundlage den individuellen Differenzen in einzelnen Krankheitsbildern gerecht zu werden, was wiederum Auswirkungen auf die therapeutische Behandlung hat. Als sehr hilfreich erweist sich dabei der Ich-Struktur-Test.

4.1. Sozialenergie in ihrer Wirksamkeit auf die Ich-Bereiche

In der Human-Strukturologie unterscheide ich drei Bereiche des Ich bzw. der Ich-Funktionen: das primäre Ich mit seinen biologischen und neurophysiologischen Funktionen, das zentrale Ich der im Unbewußten liegenden Ich-Funktionen und das sekundäre Ich der Fähigkeiten, Fertigkeiten und des Verhaltens. Hypothetisch gehe ich davon aus, daß die Sozialenergie das ich-strukturelle Wachstum der Ich-Funktionen aller drei Ich-Bereiche bestimmt. Am offensichtlichsten nachzuvollziehen ist dies beim sekundären Verhaltens-Ich. Die Reiz-Reaktions-Theorie (Watson 1919), die Frustration-Aggressions-Hypothese (Dollard & Miller et al. 1939) basieren auf der Erkenntnis, daß ein bestimmtes Verhalten einem Menschen gegenüber dessen Verhalten bestimmen und verändern kann. Sozialenergie im sekundären Ich-Bereich wird sich daher auf der rationalen Ebene von Bestätigung und Kritik abspielen.

Das zentrale Ich besteht in seinen Funktionen aus Seinsweisen, die einen Ausdruck im Verhalten auf den unterschiedlichsten Gebieten und in verschiedenen Formen finden. Sozialenergie ist besonders in diesem Bereich abhängig von der Gruppendynamik des sozialenergetischen Feldes. Neben offen aus- und angesprochenem Gruppengeschehen spielt hier die unbewußte Dynamik der Gruppe eine Rolle, d. h. neben gesprochenem Wort und Verhalten auch Einstellungen, unbewußte Mitteilungen wie u. a. durch Mimik, Gestik, Bewegung und vor allem Gesichtsausdruck, Erwartungen, Wünsche und Ängste. Die Gesamtheit der so bestimmten Dynamik einer Gruppe macht das sozialenergetische Feld aus, dessen energetische Konsequenz ins zentrale Ich jedes einzelnen reicht und die Ausprägung der zentralen Ich-Funktionen bestimmt. Betrachten wir z. B. das destruktive Körper-Ich des psychosomatisch Kranken. Dieser Mensch erlebte in seiner frühen Gruppe Bestätigung, Zuwendung, Fürsorge und Wärme bei körperlicher Krankheit. Die Krankheit ist sozusagen die vorwiegende Kontaktbrücke zu dem Kranken. Gleichzeitig verhindert diese Brücke aber gerade einen Kontakt, der Auseinandersetzung und Entwicklung trägt. Haben nämlich diese Menschen das Bedürfnis nach Identitätswachstum und Erweiterung ihres Lebensraumes, wird ihnen von der Gruppe in destruktiver Dynamik die Krankheit dazwischen gestellt. Das Gefühl zu sich selbst wird bei diesen Menschen auch im weiteren Leben vorwiegend durch die körperliche Krankheit bestimmt. Ich habe diese Dynamik an anderem Orte ausführlich beschrieben (vgl. Ammon 1972, 1974, 1978). Das sozialenergetische Feld wirkt hinsichtlich der Ich-Funktion des Körper-Ich destruktiv, destruktive Sozialenergie schafft eine hauptsächlich destruktiv ausgeprägte Ich-Funktion des Körper-Ich.

Für den primären Ich-Bereich und die konkreten sozialenergetischen Bezüge zu primär ich-funktionalem Wachstum liegt ein großes Feld von Forschungsarbeit noch vor uns. So gilt es, diesen Bereich mit konkreten Funktionen noch auszufüllen und vor allem Beziehungen zu untersuchen zwischen der neurophysiologischen Hirntätigkeit, deren Beziehung zu menschlichem Sein und Verhalten sowie

[S. 016/017]

den sozialenergetischen Bestimmungen. Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auf meinen Beitrag “Hirnstrukturen, Unbewußtes und Ich-Strukturologie” in diesem Band (vgl. Ammon 1982 a), in dem ich auf diese Fragestellung weiter eingehe. Tatsache ist, daß das menschliche Gehirn sich in großem Maße postnatal entwickelt und eine Tatsache ist auch, daß aus der unermeßlich großen Zahl möglicher synaptischer Verbindungen im Gehirn tatsächlich nur ein geringer Anteil realisiert wird. Welche synaptischen Verschaltungen zustandekommen, in welchem Maße und wie die gehirnlichen Möglichkeiten genutzt werden, ist, so möchte ich vermuten, abhängig von sozialenergetischen Einflüssen. Die Erkenntnisse moderner Hirnhemisphärenforschung lassen hier weitere Vermutungen zu (vgl. Rotenberg 1982, Marsen 1982), und auch die Theorie vom funktionellen System nach Anochin (Anochin 1952, Peschke 1982) führt in Verbindung mit der Human-Strukturologie zu neuen Erkenntnisansätzen. Als Arbeitshypothese nehme ich an, daß Sozialenergie auch als Entwicklungsprinzip im biologisch-körperlichen Seinsbereich des Menschen wirksam ist und insbesondere die Funktionsweise neurophysiologischer Funktionen und Strukturen bestimmt.

4.2. Sozialenergie und Ich-Funktionen

Jede Ich-Funktion habe ich als vorwiegend auf dem Spektrum konstruktiv – destruktiv – defizitär angesiedelt beschrieben. Eine Ich-Funktion kann alle drei Anteile besitzen, wobei aber ein Anteil die anderen um ein Weites überragt (vgl. Ammon et al. 1982). Wie stark welcher Anteil ist, hängt ab von den lebensgeschichtlich gemachten gruppendynamischen Erfahrungen, wobei die Sozialenergie als Transmitter wirkt.

Von Bedeutung ist hierbei auch die Interdependenz der Ich-Funktionen, die ich ebenfalls als sozialenergetisch beeinflußt betrachte. So besteht z. B. ein Zusammenhang zwischen Kontaktfähigkeit, Angsttoleranz und Sozialenergie. Je mehr Angst ein Mensch aushalten kann, desto kontaktfähiger wird er. Entsprechend seiner Kontaktfähigkeit wird er Sozialenergie annehmen und sich verändern können. Da Sozialenergieaustausch immer ein Wechselprozeß ist, bedeutet das auch, daß er mehr Sozialenergie geben kann. Die Angsttoleranz kann als prognostisches Zeichen in der therapeutischen Behandlung gewertet werden. So wird einem Menschen, auch wenn er unter größten Ängsten leidet und passager wahnhaft gestört ist – verfügt er über Angsttoleranz und damit Kontaktfähigkeit –, viel eher geholfen werden können als einem schizoid abgespaltenen Kranken, der seine Angst nicht erleben kann. Allgemein können wir sagen, daß eine Störung mit destruktiver Dynamik leichter zu behandeln ist, da hier die Krankheit offen zutage tritt, als eine defizitäre Störung, die leichter verborgen bleibt, obwohl der Mensch darunter leidet. Entsprechend unserer Erfahrung wird eine defizitär ausgeprägte Ich-Funktion im Behandlungsprozeß eine destruktive Phase durchlaufen, bevor sie sich konstruktiv entwickeln kann.

Besonders hinweisen möchte ich noch auf den Zusammenhang von Identität als Ich-Funktion und Sozialenergie. Ein Mensch mit vorwiegend konstruktiver Identität wird anderen Menschen und Gruppen ein hohes Maß von konstruktiver Sozialernergie geben und diese zu seiner eigenen Veränderung und Erweiterung auch wieder zurückerhalten. Eine Rolle spielt hierbei das Phänomen der “Verstärkerkraft

[S. 017/018]

der Gruppe”. Ich-Funktionen und -Strukturen wie auch Sozialenergie finden ihre Realisation im Kontakt mit Menschen und Gruppen. Unter Verstärkerkraft der Gruppe verstehe ich die Tatsache, daß Menschen besonders in Gruppen im Kontakt untereinander die Grundzüge ihrer Persönlichkeit viel deutlicher, greifbarer und verstehbarer zu erkennen geben und daß bestimmte – gesunde und pathologische – Merkmale real auch viel stärker aktiviert werden. Die Gruppe hat meines Erachtens wegen ihrer sozialenergetischen Kraft diese verstärkende Wirkung und ist deshalb auch ein besonders geeignetes Forschungsfeld nicht nur für die Gruppenprozesse selbst, sondern auch für die Ich-Funktionen der jeweiligen Gruppenmitglieder.

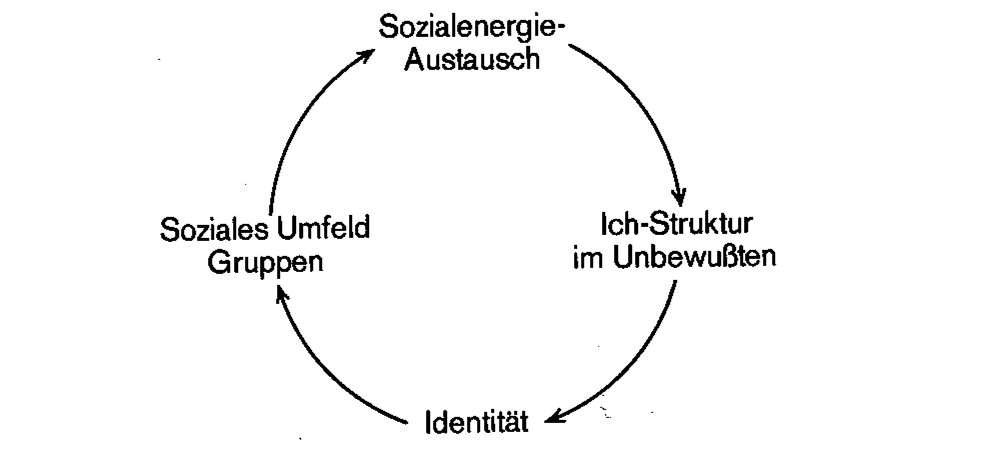

5. Der sozialenergetische Kreis

Ich habe von Sozialenergie, sozialenergetischem Austausch, sozialenergetischem Feld und dem Spektrum von konstruktiver, destruktiver und defizitärer Sozialenergie gesprochen. Sozialenergie wurde beschrieben in ihrer Bedeutung für die menschliche Entwicklung sowie ihrer Funktion für die Identität. Sozialenergie, Identität und Gruppe wurden als interdependent beschrieben, so daß ein sozialenergetischer Regelkreis sich abzeichnet, den ich an dieser Stelle noch einmal deutlich machen will (Abb. 1).

- Sozialenergie-Austausch

- Ich-Struktur im Unbewußten

- Identität

- Soziales Umfeld: Gruppen

Die Gruppendynamik in den ersten Lebensgruppen bildet ein sozialenergetisches Feld für das Kind, dessen Ich-Struktur sich entsprechend ausbildet. Die Ich-Struktur als Ganzes auf dem Boden ihrer Gewachsenheit und mit ihren potentiellen Zukunftsmöglichkeiten bestimmt die Identität des Kindes und ist richtungsweisend für seine weitere lebenslange Entwicklung.

Entsprechend der Ausformung seiner Identität wird der Mensch Kontakt und Beziehungen in Gruppen suchen und finden, d. h. er wird sich die Gruppen suchen, die ihm entsprechen und die den Wünschen, Bedürfnissen und Anforderungen, die er an sich und andere stellt, Rechnung tragen. Die Auseinandersetzung in der Gruppe wird ihm wiederum Sozialenergie geben. In dem Maße, in dem er sich in die Gruppe einbringt, wird er sich dort auch wiederfinden, so daß der sozialenergetische Kreis fortläuft und wieder Ich-Struktur-Aufbau stattfindet, der zu einer Erweiterung der Identität führt.

[S. 018/019]

Die Vorstellung eines sozialenergetischen Kreises macht aber noch ein weiteres Moment deutlich, nämlich den Teufelskreis, der in einer pathologischen Entwicklung steckt, die Zwangsläufigkeit, mit der psychisch oder psychosomatisch kranke Menschen sich immer wieder die Gruppen suchen werden, die ihnen nur narzißtische Bestätigung geben und mit ihrer Krankheit mit agieren. Die pathologische Ich-Struktur bleibt so erhalten.

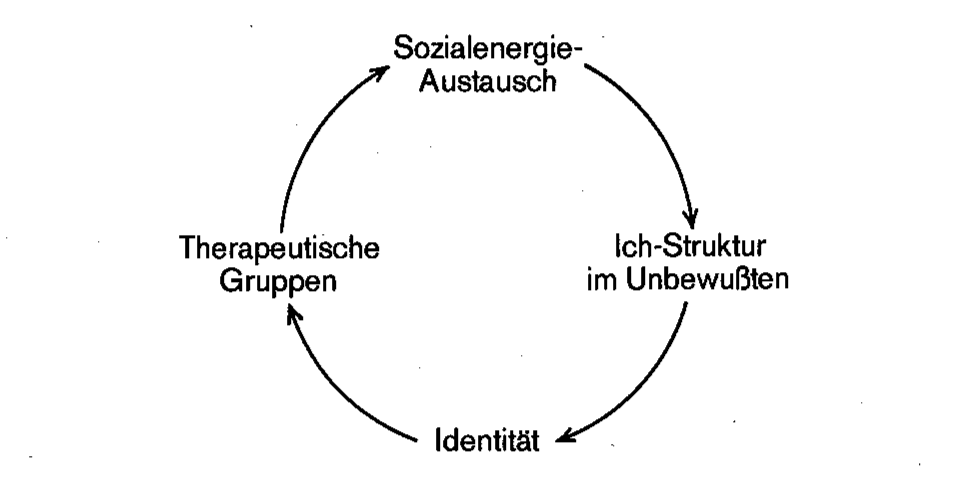

Deutlich wird an dieser Stelle die Funktion, die eine psychotherapeutische Behandlung haben muß, ebenso wie die Stelle, an der sie eingreifen kann (Abb. 2).

- Sozialenergie-Austausch

- Ich-Struktur im Unbewußten

- Identität

- Therapeutische Gruppen

Sie wird dem Patienten eine Gruppe geben, die als sozialenergetisches Feld wirksam sein wird und in der Ich-Struktur- Aufbau stattfinden kann, was ich auch als nachholende Ich-Entwicklung beschrieben habe. Hat der Patient den Weg zur Auseinandersetzung um seine eigene Identität beschritten, wird er sich selbst Gruppen suchen, in denen er diesen Prozeß fortführen kann. Die Therapie kann dann beendet werden, der Teufelskreis ist durchbrochen.

6. Das sozialenergetische Feld in der Therapie

Unter einem therapeutischen sozialenergetischen Feld verstehen wir ein feines, therapeutisch strukturiertes, gruppendynamisches Gefüge, das von Verständnis und Empathie getragen ist, gleichzeitig aber so viel Abstand bietet, daß kein symbiotischer Kontakt entsteht, sondern menschliche Zuneigung, Kritik und Hilfe möglich sind. In der therapeutischen Einzelsituation besteht dieses Feld nur zwischen Therapeut und Patient, in der therapeutischen Gruppe, und vielmehr noch in einer Dynamisch-Psychiatrischen Klinik umfaßt dieses Feld sehr viele Dimensionen, so daß eine Strukturierung sensibel und unter Berücksichtigung aller Beteiligter sowie deren Beziehungen untereinander begonnen und entsprechend den Veränderungen Einzelner auch immer wieder verändert werden muß.

Wenn der Therapeut in einem solchen sozialenergetischen Feld mit Verständnis und Empathie das, was dem Patienten nicht bewußt ist, anspricht, indem er besonders auf die Angst des Patienten eingeht, seine Verzweiflung, seine Einsamkeit, wird er ihn dadurch erreichen können als ein verstehender Mensch und Partner, jenseits der äußeren pathologischen Erscheinungsformen, die den Patienten so oft abstoßend und unsympathisch machen.

[S. 019/020]

Erst wenn es dem Therapeuten gelingt, sich um Verstehen zu bemühen, auch da, wo die Pathologie den Patienten entstellt, und wenn der Therapeut den Patienten hinter dieser Krankheitsfassade erreicht, kann man von einem sozialenergetischen Feld sprechen als Voraussetzung für ich-strukturelle Auseinandersetzungen im Sinne einer nachholenden Ich-Entwicklung. Erst wenn dieser Boden geschaffen ist, ist der Grundstein gelegt für eine identitätsbildende Beziehung.

7. Der Begriff der Übertragung

Freud ging meines Erachtens von einer falschen Voraussetzung aus, als ihn für die Neurosen – durch Triebverdrängung entstanden – die Vorstellung leitete, Kern therapeutischen Arbeitens sei die Übertragung, durch die unbewußt gewordene Konflikte wieder bewußt werden. Er klammerte theoretisch eine partnerschaftliche, gleichberechtigte, interpersonelle Beziehung und Auseinandersetzung zwischen Arzt und Patient aus und damit die Vorstellung, daß Störungen und Schwierigkeiten eben auf dem Hintergrund einer solchen Beziehung zu bewältigen seien. Freud forderte in der Theorie, daß der Analytiker ein nicht beschriebener Übertragungsschirm sein solle. In der Praxis jedoch realisierte er diese Forderung nur teilweise (vgl. Kardiner 1977) und meint auch, daß seine Schüler wohl manchmal allzu streng mit dieser Regel umgegangen seien. Dennoch sieht er in der Psychoanalyse keine partnerschaftliche Beziehung. An dieser Stelle stimme ich ganz mit meinem wissenschaftlichen Freund Filip V. Bassin überein, der im Rahmen eines Panel des Internationalen Symposiums über das Unbewußte 1979in Tbilisi darüber sprach, daß er den Sinn der Kategorie des Transfers in seiner psychoanalytischen Spezifik nicht verstünde, dem Gedanken des Transfer in erweiterter Form aber durchaus positiv gegenübersteht. Er sagt dazu: “Ich meine dabei das”Transfer-Problem”, aber nicht jene halb komischen, halb phantastischen Versuche der Sinnerfassung dieses Begriffes, die sich in der psychoanalytischen Literatur ergeben, sondern die Transfer-Idee, d. h. den Gedanken, daß der Charakter der emotionalen, zwischen Krankem und Arzt herzustellenden Beziehung in der psychoanalytischen Therapie (so wie in jeder anderen Form der Therapie) entscheidend ist … Man kann sehr viel darüber sagen, daß die Wurzeln des positiven Effektes der Psychotherapie gerade in der Empathie, im Miterleben liegen, ganz unabhängig von deren Form und Methodik der Analyse” (Bassin 1981). Die Übertragung sieht Bassin (1981) als Beziehungsform, die nicht für die psychoanalytische Situation spezifisch ist, die aber “tief die ganze weitere Dynamik eines psychotherapeutischen Prozesses beeinflußt”. Auch hier stimme ich ihm zu.

Das von mir entwickelte Prinzip der nachholenden Ich-Entwicklung und Wiedergutmachung ich-struktureller Schädigung ließ mich Freuds Terminus der Übertragung kritisch überdenken. Hinzu kommt, daß die zur Zeit häufigsten Störungen wie narzißtisch-paranoische Borderline-Erkrankungen, psychosomatische und Suchtleiden bis hin zu manisch-depressiven und schizophrenen Krankheitsbildern — Freud spricht von narzißtischen Neurosen — aus Freudianischer Sicht als unbehandelbar gelten.

Bei Menschen mit den genannten Krankheitsbildern finden wir eine andere Form der Reaktion auf den Therapeuten, die ich als symbiotische oder auch psychotische

[S. 020/021]

Übertragung bezeichne. Die symbiotische Übertragung ist gekennzeichnet durch ein meist bei Beginn der Therapie einsetzendes Bedürfnis des Patienten nach Anklammerung, Verschmelzung und totaler Identifikation mit dem Therapeuten bis hin zu dem Anliegen, immer mit ihm zusammen sein zu müssen. Bei der psychotischen Übertragung geht diese Tendenz soweit, daß der Patient sich als derart mit dem Therapeuten verschmolzen erlebt, daß diese Symbiose für ihn Realitätscharakter erhält. Besonders deutlich tritt hierbei die gestörte Ich-Funktion der Ich-Abgrenzung hervor, die bei weniger gestörten, neurotischen Patienten intakt ist. Neurotische Patienten erleben in der Beziehung zum Therapeuten konflikthafte frühe Beziehungsdynamiken wieder, können aber eine Einsicht für dies Phänomen der Übertragung entwickeln und den Therapeuten als Person getrennt von ihren Übertragungsgefühlen wahrnehmen.

Ich meine, Entwicklung, wenn auch konflikthaft, muß erst einmal stattgefunden haben, um verdrängt zu werden. Dies ist ja auch der Kern meiner Theorie von der Sozialenergie. Bei Freud waren es vorwiegend inzestuöse, sexuelle Konflikte, die er als verdrängt und aus dem Unbewußten in das Leben wirkend, als Krankheitsursache verstand. Sexualität bestimmt nicht das ganze Leben, die ganze Entwicklung und Identität des Menschen, weshalb ich den Begriff der Triebenergie durch den Bergriff der Sozialenergie ersetzt habe. Freud entwickelte seine Theorie auf diesem Grundgedanken und ebenso seine Behandlungstechnik. Der Begriff der Übertragung spielt dabei für die therapeutische Situation eine große Rolle. Die therapeutische Situation wird jedoch eingeengt, wenn jegliche Beziehung vom Patienten zum Arzt als Übertragung verstanden wird.

Die Frage des Kontaktes bleibt dabei ausgespart, auch die Fähigkeit bzw. Unfähigkeit des Patienten, Freude am Leben, an anderen Menschen, an der Arbeit und der Welt überhaupt zu haben, was meines Erachtens die zentrale Frage in jeder Therapie sein muß. In der Therapie geht es zentral um die Identität, was der Mensch sein und werden kann, wobei gerade Kontaktängste und Kontaktabwehr, wie z. B. durch destruktive Aggression und auch durch destruktiven bzw. defizitären Narzißmus, bearbeitet und einer Veränderung zugänglich gemacht werden müssen. Hier setzt die Bedeutsamkeit empathischer sozialenergetischer Arbeit ein.

8. Sozialenergetische Auseinandersetzung und narzißtische Bestätigung

In der frühen Phase kindlicher Entwicklung bis etwa hin zum 1. Lebensjahr erhält das Kind psychische Energie, die man sowohl als narzißtische Zuwendung, narzißtische Energie, als auch als Sozialenergie bezeichnen kann. Das Kind wird bestätigt, angenommen und geliebt um seiner selbst und seiner Existenz willen, ohne daß etwas von ihm erwartet würde.

Dies ist ein Grund, warum ich in einer früheren Phase der Theorieentwicklung (vgl. Ammon 1979) davon sprach, daß narzißtische Bestätigung lebenserhaltend überhaupt ist. Ein anderer Grund für diesen Gedanken ist die Tatsache, daß Störungen innerhalb dieses Prozesses schwerste narzißtische Wunden hinterlassen, aus denen dann verschiedene Formen narzißtischer Erkrankungen, die archaischen Ich-Krankheiten hervorgehen. Ich wählte in diesem Zusammenhang auch den Ausdruck vom “Loch im Ich” dieser Kranken, die lebenslang abhängig von

[S. 021/022]

narzißtischer Zuwendung bleiben. Die narzißtische Entwicklung gestaltet sich grundlegend in der ersten Lebensphase. Im Zuge der Lösung aus der Symbiose und der weiteren Identitätsentwicklung erhält die sozialenergetische Auseinandersetzung vorrangige Bedeutung. Das sozialenergetische Feld gestaltet sich dann auch durch Abgrenzung, Erwartungen und Forderungen.

Ich-strukturelles Arbeiten mit archaisch ich-kranken bzw. narzißtisch gestörten Menschen erfordert zur Herstellung eines sozialenergetischen Feldes eine Regulation von narzißtischer Zufuhr bzw. narzißtischer Energie und sozialenergetischer Auseinandersetzung. Beide Vorgänge haben entsprechend der Ich-Strukturologie nicht nur konstruktive, sondern auch destruktive und versagende, d. h. defizitäre Aspekte.

Sozialenergetische Auseinandersetzung meint ein Ernstnehmen des Menschen als ganzer Person auch mit seinen Destruktionen und Defiziten. Elemente der sozialenergetischen Auseinandersetzung sind neben Geborgenheit und Vertrauen auch Abgrenzung und Konfrontation. In der Konfrontation werden dem Patienten seine kranken Anteile vor Augen geführt, so daß er sich davon distanzieren, d. h. diese Anteile als ich-fremd erleben kann. Unterstützt wird durch das behandlungsmethodologische Vorgehen der Abgrenzung die Ich-Funktion der Abgrenzung des Patienten: einerseits gegenüber einer überschwemmenden Flut des Irrationalen, andererseits gegenüber der Welt der Realitäten. In der konkreten Behandlungspraxis kann dies auf unterschiedlichste Weise geschehen wie z. B. dadurch, daß der Therapeut auf ständig wiederholtes wehleidiges Klagen nicht einfühlend eingeht, sondern sagt, daß er nicht mehr bereit ist, dies anzuhören; dadurch, daß er mit Ruhe und Gelassenheit den Versuch des Patienten unterläuft, ein wiederholtes Hick-Hack herzustellen, ohne sich provozieren zu lassen, oder auch dadurch, daß er bei psychosenahen Patienten Assoziationen und Traumanalysen vermeidet und bei psychotischen Patienten nicht auf die Inhalte der Wahnwelt einsteigt.

Zwischen narzißtischer Bestätigung und sozialenergetischem Arbeiten muß eine flexible Regulation durch den Therapeuten stattfinden. Narzißtisch Kranke erleben jede Leistungs-, Lern- und Veränderungsanforderung als existentiell bedrohlich und als schwere Kränkung. Eine Überregulation hinsichtlich konfrontatorischem Arbeiten kann daher zur Reaktivierung archaischer Verlassenheitsgefühle führen. Aus diesem Grund heraus schlagen diese Menschen unter den genannten Bedingungen jede Sozialenergie zurück. Eine Überregulation hinsichtlich zu großer narzißtischer Energie führt wiederum zu einer symbiotischen Situation, in der letztlich kein Strukturgewinn erreicht wird.

Wir konnten herausarbeiten, daß es letztendlich beide Elemente, narzißtische und soziale Energie, sind, die in der Therapie zu Ich-Struktur-Wachstum führen.

In der Behandlung stellt sich bei jedem einzelnen Patienten immer wieder die methodische Frage, inwieweit Bestätigungen des Patienten im Sinne der Anerkennung und Unterstützung einen ich-strukturellen Niederschlag finden. Wird der Patient narzißtisch bestätigt, fühlt er sich zwar wohl und aufgehoben in der therapeutischen Situation, ist aber wieder seinen Problemen und Defiziten überlassen, sobald er diese Situation verläßt. Ihm ist nur passager, nicht bleibend geholfen.

Narzißtische Bestätigung ist ein wichtiger Faktor zu Beginn einer Therapie, ist

[S 022/023]

notwendige Voraussetzung für das Bündnis mit den gesunden Ich-Anteilen, auf dem dann die sozialenergetische Auseinandersetzung erfolgen kann. Immer wieder ist es Aufgabe des Therapeuten zu entscheiden, wo er im Hier und Jetzt der therapeutischen Situation den Schwerpunkt setzen soll. Die Lösung dieser Frage ist zentral im ich-strukturellen Arbeiten mit archaisch ich-kranken Patienten. Diese Menschen können lange Zeit, auch in der Therapie, nicht ihre eigenen Schwierigkeiten, Destruktionen und Defizite von ihrer Persönlichkeit trennen. Sie sehen die Krankheit nicht als “Feind”, gegen den sie sozusagen gemeinsam mit dem Analytiker zu Felde ziehen, sondern sie verstehen jede Konfrontation oder Abgrenzung als Angriff gegen ihre ganze Person.

Man könnte es auf den Nenner bringen, daß das sozialenergetisch-regulative Arbeiten mit dem Ziel einer Annahmefähigkeit von Sozialenergie beim Patienten wichtiger ist als ein eingeengtes Fokussieren von Übertragungsdeutung. Die Deutung bleibt zumal bei archaisch ich-kranken Patienten oft intellektuell, ohne strukturelle Veränderungen einzuleiten. Dies gilt für Einzel- wie Gruppenpsychotherapie. Aufgrund unserer gruppendynamischen und gruppenpsychotherapeutischen Erfahrung können wir sagen, daß in der therapeutischen Gruppe die Patienten ihre frühe Gruppendynamik wiederherstellen und erfahrenes Leid und Wut darüber realitätsnah wieder erleben. Auch dies ist eine Form der Übertragung, die im Zuge der Therapie in verschiedenen Aspekten auftritt und sich in der Qualität ändert. Dieses Phänomen von Übertragung findet innerhalb und außerhalb der Therapie statt und kommt sowohl in einzel- wie gruppenpsychotherapeutischer Behandlung vor. Für effektiver in der Therapie halte ich es, diese Übertragungsphänomene einer interpersonellen und gruppendynamischen Auseinandersetzung zuzuführen, die sozialenergetisch-regulativ getragen ist, als intellektuelle Interpretationen zu geben (vgl. Ammon 1982 b).

Zentral in der therapeutischen Arbeit ist, die Besonderheit der Persönlichkeit des Patienten, seine Begabungen, Interessen und Fähigkeiten einzubeziehen. Gerade die konstruktiven Ich-Funktionen des Leidenden bedürfen sozialenergetischer Beachtung, dienen als Kontaktbrücke und Identitätsangebote. Hier setzt meine Methodik der sozialenergetischen, ich-strukturellen Arbeit ein, die ich auch als Identitätstherapie bezeichnet habe und in der es erforderlich ist, daß der Therapeut sich als ganze Person zur Verfügung stellt.

9. Schlußbemerkungen

Sozialenergie ist eine Kategorie, die aus der praktischen ich-strukturellen Arbeit gewonnen wurde. Ihr Konzept haben wir außerordentlich nützlich für die therapeutische Arbeit gefunden, während ganz im Gegensatz dazu die Freudianische Kategorie von Triebenergie für die therapeutische Methodik nicht von Nutzen war.

Es handelt sich hier um ein grundlegendes Prinzip, das in der Therapie auf den Sieg über die Krankheit ausgerichtet ist, das sich aber ausweiten läßt auf ein Verständnis der Dynamik gesunder Menschen sowie der Prophylaxe psychischer Krankheit und damit der Zukunft dienen kann. Ganzheitlich gesehen läßt sich aufgrund meiner Konzeption von Sozialenergie auch die Dynamik in Großgruppenverbänden

[S. 023/024]

wie Gesellschaft, religiösen Gemeinschaften und politischen Gruppierungen weitergehend verstehen. Solange derartige Gruppen konstruktiv sozialenergetisch für den Menschen wirksam sind, werden sie Bestand haben, sich ausweiten und fruchtbar sein. Wird ihre sozialenergetische Kraft destruktiv oder erlahmt sie defizitär, werden diese Gruppen untergehen, die einzelnen Menschen werden sich neue Wege suchen. Dies ist der Prüfstein für jede Vereinigung von Menschen bis hin zu der Bildung, Neu- und Umbildung von Staaten, wie uns die Geschichte lehrt.

Zusammenfassend können wir sagen, daß die Sozialenergie einen Aspekt des holistischen Prinzips der Dynamischen Psychiatrie mit all ihren Lebens- und Arbeitsbereichen darstellt und damit auch einen synergistischen und integrativen Charakter besitzt. Aus dem vorliegenden Text wird dem Leser das ganzheitliche Prinzip unserer Lehre nachvollziehbar geworden sein.

10. Literatur

Ammon, Günter (1972): Zur Genese und Struktur psychosomatischer Syndrome unter Berücksichtigung psychoanalytischer Technik. In: Dyn. Psychiat. 5, 223-251

- (1973): Dynamische Psychiatrie. Luchterhand, Darmstadt, Neuwied .

- (1974): Psychoanalyse und Psychosomatik. Piper, München

- (1978): Die psychosomatische Erkrankung als Ergebnis eines ich-strukturellen Defizits. In: Dyn. Psychiat. 11, 287-299

- (1979): Entwurf eines Dynamisch-Psychiatrischen Ich-Struktur-Konzepts - Zur Integration von funktional-struktureller Ich-Psychologie, analytischer Gruppendynamik und Narzißmus-Theorie. In: Handbuch der Dynamischen Psychiatrie. Bd. 1. Ammon, Günter (Hrsg.). Ernst Reinhardt Verlag, München

- (1981): Identität, ein Geschehen an der Grenze von Raum und Zeit. Zum Prinzip von Sozialenergie. Vortrag, gehalten auf dem XIII. Internationalen Symposium der DAP, Dezember 1981, München

- (1982 a): Hirnstrukturen, Unbewußtes und Ich-Strukturologie. In: Handbuch der Dynamischen Psychiatrie. Bd. 2. Ammon, Günter (Hrsg.). Ernst Reinhardt Verlag, München

- (1982 b): Dynamische Psychiatrie - Human-Strukturologie. In: Handbuch der Psychotherapie. Toman, W., Egg, R. (Hrsg.). Kohlhammer Verlag, Stuttgart (in Druck)

Ammon, Günter, Ammon, Gisela, Griepenstroh, D. (1981): Das Prinzip von Sozialenergie – gleitendes Spektrum und Regulation. In: Dyn. Psychiat. 14, 1-15

Ammon, Günter, Burbiel, I., Finke, G., Wagner, H. (1982): Ergebnisse Dynamisch-Psychiatrischer Forschung. In: Handbuch der Dynamischen Psychiatrie. Bd. 2. Ammon, Günter (Hrsg.). Ernst Reinhardt Verlag, München

Anochin, P. K. (1953): Die allgemeinen Prinzipien der Kompensation gestörter Funktionen und ihre physiologischen Grundlagen. Vortrag auf der Konferenz des Instituts für Defektologie an der APW der RSFSR. Verlag der APW der RSFSR, Moskau (russ.)

Bassin, F. V. (1981): Aus der wissenschaftlichen Korrespondenz Dr. Günter Ammons. In: Dyn. Psychiat. 74, 318-321

Bassin, F. V. und Sherozia, A. E. (1979): Die Rolle der Kategorie des Unbewußten im System der gegewärtigen wissenschaftlichen Erkenntnis über die menschliche Psyche. In: Dyn. Psychiat. 12, 353-376

Dollard, J., Doob, L. W., Miller, N. E., Mowrer, O. H. und Sears, R. R. (1939): Frustration and aggression. New Haven

Griepenstroh, D. und Wallenberg Pachaly, A: v. (1979): Das energetische Prinzip bei Freud und Ammon. In: Handbuch der Dynamischen Psychiatrie. Bd. 1. Ammon, Günter (Hrsg.). Ernst Reinhardt Verlag, München

Kant, I. (1798): Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. In: Kants Gesammelte Schriften (1907-1917). Hrsg. v. d. Preuß. Akademie der Wissenschaften. Bd. VII. Unveränderter photomech. Nachdruck. Walter de Gruyter, Berlin 1968

Kardiner, A. (1977): My Analysis with Freud. Reminiscenses. W. W. Norton & Comp. Inc., New York. Dt. Ausg.: Meine Analyse bei Freud. Kindler, München, 1979 .

Marsen, B. (1982): Neurophysiologische Aspekte de Dynamischen Psychiatrie. In: Handbuch der Dynamischen Psychiatrie. Bd. 2. Ammon, Günter (Hısg.). Ernst Reinhardt Verlag, München

Peschke, V. (1982): Neuropsychische funktionelle Systeme und Ich-Struktur. In: ebenda.

Rotenberg, V. $. (1982): Funktionale Dichotomie der Gehirnhemisphären und die Bedeutung der Suchaktivität für physiologische und psychopathologische Prozesse. In: ebenda.

Spitz, R. (1946): Anaclitic Depression. In: Psychoanal. Study Child 2. Int. Univ. Press, New York

Watson, J. B. (1919): Psychology from the standpoint of a behaviorist. Philadelphia/London